Provai ad alzarmi. [“…Energeticheskie ismenenia v dvoistvennom prostranstve…” (“…Le variazioni di energia nello spazio duale…”)].

Provai ad alzarmi. [“…Energeticheskie ismenenia v dvoistvennom prostranstve…” (“…Le variazioni di energia nello spazio duale…”)].

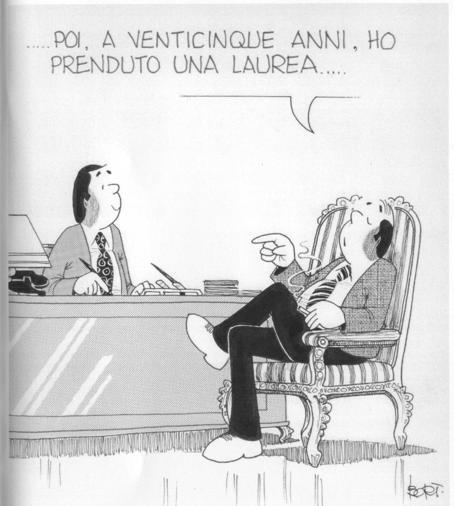

Mi sforzai di alzarmi. […«Poi, naturalmente, c’è la grande altalena» – disse il giornalista…].

Dovevo alzarmi. […«Ho trovato uno che conosceva Akundjanov…»].

Riuscii ad alzarmi. […«Caro dottore, le confesso subito il mio imbarazzo…»].

Provai barcollando a incamminarmi verso la struttura, che distava ancora qualche centinaio di metri. Sebbene fossi praticamente in trance, mi sforzavo di mettere un passo dopo l’altro, in preda a una spossatezza innaturale. Non poteva essere solo la stanchezza del giorno prima, né il caldo del luogo. C’era dell’altro, che in qualche modo c’entrava con l’assenza di vento nel canyon e con la strana sospensione che avevo percepito nell’aria. Più mi avvicinavo al traliccio, più il disagio aumentava.

Finalmente giunsi in prossimità della costruzione. Le mie condizioni fisiche richiedevano che mi sedessi, ma l’istinto mi suggeriva di non farlo. Così, in piedi a meno di venti metri dall’oggetto di tutte le mie ricerche, per la prima volta guardai veramente l’Altalena.

Il traliccio di sostegno era di legno. Alla base, tre fasci di tronchi per ogni lato salivano a piramide per una quindicina di metri, tenuti insieme da canapi spessi come gomene e da fasce di metallo larghe almeno venti centimetri. Le piramidi supportavano i veri e propri sostegni verticali, anch’essi formati da tronchi di legno nero. I due montanti si saldavano in alto, non tramite la consueta trave orizzontale, bensì per mezzo di quella struttura a guglia che da lontano avevo scambiato per la sommità di una colonna di trivellazione. Dal basso non riuscivo a misurare bene la distanza, ma lo specchio della porta tracciata dai montanti doveva essere largo almeno cinque metri in cima, e circa il doppio alla base.

L’intera impalcatura era alta almeno sessanta metri. Da quella spropositata altezza scendevano le aste dell’altalena vera e propria. Di ferro, naturalmente. Non potevo vedere come si saldassero sopra, perché gli snodi erano troppo distanti e per giunta controsole, ma potevo vedere le cerniere su cui era innestato il seggiolino. Che era di legno, largo poco più di un metro, profondo più o meno quaranta centimetri, spesso due o tre. Era l’unica cosa a misura d’uomo: considerata la lunghezza e il diametro approssimativo delle aste, ciascuno degli snodi superiori sosteneva un peso che doveva avvicinarsi alla mezza tonnellata.

Le dimensioni di quella cosa mostruosa erano spaventose, irreali, assurde. Mi lasciavano interdetto e intimorito. Ma c’era un aspetto peggiore, che spiazzava talmente la mia razionalità da provocarmi quasi la nausea: quella costruzione non aveva senso. Il seggiolino era sospeso a cinque metri d’altezza dal suolo: che cosa significava? chi ci poteva salire? Tutto l’insieme, a chi poteva servire? Che cosa aveva in mente chi l’aveva costruito? Perché aveva posto l’altalena in un nascondiglio di un deserto, a centinaia di chilometri dall’insediamento umano più vicino?

Se il mistero della funzione e della collocazione del manufatto mi lasciava disorientato, le implicazioni tecnologiche della sua costruzione non erano meno inquietanti. Quante tonnellate di tronchi di un legno particolarmente resistente e chiaramente non autoctono erano state trasportate lì? Come erano state montate fino a quell’altezza? Chi aveva progettato gli snodi superiori, che dovevano sopportare tutto quel peso? E – più di ogni altra cosa – quale fucina era in grado di forgiare delle aste perfettamente diritte, lunghe più di cinquanta metri, che per quanto riuscivo a vedere erano assolutamente prive di saldature?

L’Altalena era un enigma, una sfinge. La cosa immensa mi suscitava solo domande, e non suggeriva risposte. Se il suo mito datava più di due secoli (come gli indizi storici lasciavano intendere), all’epoca della costruzione semplicemente non esistevano le conoscenze tecnologiche per costruirla. In altri termini, stavo guardando una cosa che non poteva esistere.

E sempre mi sentivo fisicamente prostrato, come se quel simulacro risucchiasse gran parte della mia energia. Non poteva essere vero, ma era come lo fosse. Mi sentivo come se mi trovassi in alta montagna, dove ogni passo e ogni respiro costano fatica. Ma l’aria era densa e calda, e del resto mi trovavo a non più di cento metri sul livello del mare.

Su un piano più pratico, avevo bisogno di riposarmi. Decisi quindi finalmente di sedermi, nell’unico posto che offrisse un po’ d’ombra: al riparo di uno dei treppiedi che reggevano i montanti. Così per la prima volta toccai l’Altalena. Non essendo mai stato capace di distinguere neanche una sequoia gigante da un olivo, non potevo pronunciarmi sul tipo di legno che sentivo sotto i polpastrelli: sembrava estremamente vecchio, ma era solido come la pietra e risultava completamente privo delle spaccature che a lungo andare si formano su ogni legno, per quanto duro. Era anche liscio, come se fosse stato accuratamente piallato in segheria, ma questo poteva dipendere anche dalla sua età e dalla lunga esposizione alle intemperie.

Mi accomodai sotto l’incombente monumentum; dopo qualche minuto cominciai a sentirmi meglio, tanto che decisi di compiere un atto poco rispettoso verso quella sacralità pagana: mi scaldai una razione K e la divorai integralmente, compresa l’interpretazione tedesca (per militari) degli spaghetti al pomodoro. Finito il lauto pasto, feci la cosa più saggia a disposizione: mi addormentai come un sasso.

Quando mi risvegliai, scoprii che avevo dormito per almeno cinque ore. Erano le sei e mezzo di pomeriggio, e adesso il sole fortunatamente scaldava molto meno. Mi sentivo meglio, e non solo per il minor caldo. Era come se mi fossi “abituato all’altitudine”: la grande macchina rituale era sempre incombente, sempre sproporzionata e assurda nel suo mistero, ma aveva smesso di essere minacciosa. Sì, decisamente mi sentivo molto meglio. Ora che ero più tranquillo e in forze, cominciai a passeggiare lentamente intorno a quella cosa enorme, più che per studiarla ancora, per prenderci confidenza. Non è che non mi sentissi in soggezione, tutt’altro, ma se – avevo ragionato – molti altri l’avevano già vista nel corso degli anni (o dei secoli), perché dovevo esserne spaventato io? La vera verità era che stavo facendo come i bambini quando hanno paura di qualcosa ma ne sono allo stesso tempo affascinati: ci girano appunto intorno, sospettosi, cercando di valutarne sia i pericoli che le attrattive. L’imponente struttura adesso gettava una lunga ombra sul terreno, e poiché l’Altalena era orientata con l’apertura a nord-sud, l’ombra era unica, come quella di un pilastro. Mi posi sotto il seggiolino, e guardai in alto: si trovava all’altezza del secondo piano di una casa, e naturalmente da esso non pendeva alcuna corda, né c’erano scale in giro. Arrivarci rappresentava di per sé un problema. Studiai ancora il legno dei treppiedi alla base: era veramente antico e, come già osservato, ancora in ottime condizioni.

La grande altalena non dava l’impressione di abbandono, ma al massimo di dimenticanza: era lì, inattiva chissà da quanto, ma semplicemente in attesa che qualcuno la usasse di nuovo. E tutto faceva pensare che il prossimo dovessi essere io. Quando guardai di nuovo l’orologio, erano già le sette e mezzo. Anche il tempo sembrava passare diversamente, lì intorno: avrei giurato di aver fantasticato per non più di un quarto d’ora, e invece l’orologio mi diceva che era passata un’ora. Dovevo elaborare un qualche piano. L’idea di provare a salirci adesso quasi mi spaventò, non appena la formulai. Non se ne parlava nemmeno. Perché? Non lo sapevo, ma il mio istinto era categorico: perché no. L’idea di andarmene e tornare al canyon mi solleticava, ma mi diedi da solo del vigliacco. In ogni caso, sapevo benissimo che se me ne andavo l’indomani sarei stato di nuovo qui, probabilmente dopo aver passato la notte in bianco temendo che per qualche prodigio l’Altalena nel frattempo sparisse. Ehi, l’avevo cercata per quattro anni, e adesso la lasciavo così? Neanche per idea.

Così il piano si formulò da solo: mi sarei accampato nei pressi, con tutti i confort della mia tenda, e l’indomani avrei fatto quello che dovevo fare.

Più le ombre si allungavano verso est – ce n’erano solo due: la mia e quella dell’Altalena, infinitamente più lunga e meno rassicurante – più sentivo l’esigenza di sistemare l’accampamento. Era una reazione psicologica facilmente comprensibile: dovevo fare assolutamente qualcosa di “normale”, utilizzando oggetti noti e familiari, perché di per sé l’idea di pernottare vicino al mostro non mi rallegrava troppo.

Provavo una sensazione strana: in effetti, non avevo mai dormito veramente nel deserto, eccezione fatta per la notte precedente. Prima ero stato al riparo nella Lada (pace all’anima sua), e anche la notte prima l’avevo passata vicino alle rocce, comunque troppo provato dalla bufera per sottilizzare se si trattasse di vero deserto o no. Ora, invece, le alternative mi risultavano chiare. Se mi fossi allontanato troppo dal monumento, sarei stato in pieno deserto, e anche se finora non avevo visto niente e nessuno che ci camminasse o strisciasse sopra, la prospettiva non mi convinceva. Viceversa, l’Altalena era un “qualcosa”, offriva una sorta di riferimento e conseguentemente una specie di protezione psicologica, sia pure assolutamente virtuale. Dall’altro lato, il pensiero di dormirci troppo vicino o addirittura sotto mi procurava scariche di disagio che provenivano dal mio inconscio o da qualche altra parte dentro di me.

Scelsi quindi di optare per una media ponderata degli svantaggi e dei vantaggi, piantando la tenda ad una cinquantina di metri dal simulacro, dal lato di deserto già percorso, e lontano dall’ombra.

Passai le successive due ore fingendo. Alzai la tenda fingendo indifferenza, scaldai la cena fingendo appetito, lessi gran parte delle mie carte (compresa una scorsa ai tre articoli) fingendo interesse, mi distesi a guardare il cielo fingendo tranquillità. Ogni due o tre secondi, guardavo l’Altalena: se era lì, se era sempre lì, se se ne stava buona e ferma come suo preciso dovere.

Quando spuntò la luna, il deserto si illuminò quasi a giorno: era piena e la notte serena, quindi l’astro gettava una luce decisa, perdipiù riflessa dal terreno brullo. L’ombra dell’Altalena era solo di poco meno netta che sotto il sole, ma calcolai che non mi avrebbe raggiunto, se non quasi al mattino successivo. Non sapevo dire perché non mi piacesse, quell’ombra, ma non mi piaceva.

Restai disteso sul sacco a pelo, con la tenda dietro e l’Altalena davanti, guardando un po’ la luna e un po’ le stelle. Il triangolo estivo (Deneb, Vega e Altair) era esattamente allo zenith: anche se l’Altalena stava progettando qualcosa di losco contro di me, non avrebbe osato agire sotto gli occhi di quelle vigili sentinelle.

Evidentemente traendo conforto dalle fenomenali cazzate che la mia mente stava partorendo, mi addormentai.

4 giorni e non hai ancora pubblicato il capitolo successivo. Ti odio.