C’era una serie di gradini incredibilmente assurdi: grigi, di cemento grezzo, talmente alti da impedire a chiunque avesse superato i 70 anni, o con problemi di deambulazione, di salirvi o scendervi, rendendogli di fatto impossibile abitare lì. In effetti, chi mai avrebbe potuto voler abitare lì?

Ma bisognava salire quei gradini, per avere la vera sorpresa. Sopra si apriva un piano ammezzato enorme, vasto quanto l’intera pianta dell’edificio. I finestroni su tre lati illuminavano lo squallore delle colonne squadrate di cemento pitturato di giallo. Non c’era alcun arredamento: né i famosi divani in finta pelle consunta, che vivevano una seconda esistenza dopo un passato in qualche corridoio ministeriale, né la classica parure tavolinosedia, dove di solito stazionava un portiere-sorvegliante, né le bacheche polverose che abitualmente ospitavano avvisi scaduti da anni o nude puntine da disegno in attesa di impiego.

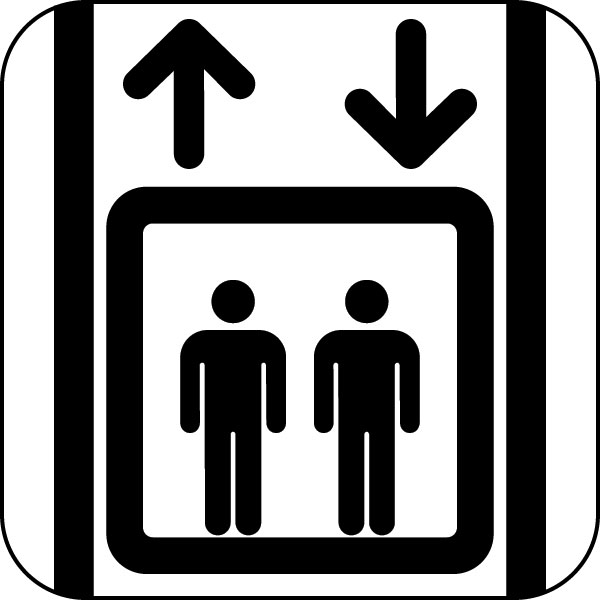

Ma nel bel mezzo di quella piazza d’armi, c’era l’impalcatura dell’ascensore. Troppa fatica sarebbe costato farla arrivare a piano terra, così da rendere possibile superare l’insidia di quei gradini. No: l’ascensore partiva dall’ammezzato, secondo una logica della quale è bene non chiedere.

Il condominio era grande, per cui c’era sempre più di qualcuno in attesa. Donne attempate con un fazzoletto in testa, giovani uomini dalle guance scavate e il profilo zingaro, bambini insolitamente silenziosi e con lo sguardo interrogativo, che stringevano in mano, semidimenticati, animali giocattolo di plastica stampata.

Quando arrivò l’ascensore, non potei capacitarmi di quanto stavo vedendo. Non c’era cabina, nel senso che mancavano tre delle quattro, previste pareti. Il pavimento era una tavola di legno grezzo, spesso quanto basta, e su di esso si posava una panca imbottita e “impreziosita” da coperte di lana colorata e tappetini di juta. L’aspetto più paradossale era che la panca, pur non più lunga di un metro e mezzo, occupava quasi tutto lo spazio disponibile, per cui sarebbe stato assai imprudente viaggiare in altro modo che non fosse seduti su di essa. L’unica alternativa era stiparsi contro l’unica parete, che giustificava la propria esistenza nell’ospitare la pulsantiera.

Avevo già qualche esperienza di ascensori sovietici e sapevo che i pulsanti di bachelite comprendevano i bottoni per ciascun piano più il famoso bottone d’avviamento. Se non schiacci quello, dopo aver prima selezionato il piano, l’ascensore non parte.

Eravamo in sei o sette e la prima a entrare e accomodarsi fu una vecchietta che sembrava una contadina, la pelle rugosa del viso dura e del colore del cuoio. Si sistemò su uno dei bordi della panca, sapendo di dover lasciare più spazio possibile per gli altri, e si mise a lisciare le coperte e i tappetini, quasi avesse il timore di rovinarli. Mi sedetti accanto a lei. L’ultimo a entrare fu un giovane dai capelli corvini e spettinati, che rimase in piedi – come altri due “compagni di viaggio” – e s’incaricò di premere i pulsanti. Mi chiedevo se sapeva già a quale piano sarebbe sceso ciascuno, visto che non chiese niente prima di avviare l’ascensore. Ma scoprii che non occorreva sapere niente: il montacarichi si fermava inevitabilmente a ogni piano, fosse stato prenotato o meno.

Stavo viaggiando sulla versione meccanizzata dell’ideale di comunismo, dove viene data un’opportunità a tutti, indipendentemente dalle loro richieste e aspettative.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]